في عام 1992 كان حسين درويش واحداً من شعراءثلاثة فازوا بجائزة يوسف الخال التي كانت تمنحها مجلة “الناقد” في لندن، وكان يصدرها الكاتب رياض نجيب الريس ويرأس تحريرها، ويديرها الشاعر نوري الجراح. أما الشاعران الآخران فكانا المصري محمد متولي عن ديوانه “حدث ذات مرة أن”، والإماراتي خالد بدر عن ديوانه “ليل”. حسين درويش فاز بالجائزة عن ديوانه الأول “قبل الحرب، بعد الحرب”، وبدا عنوانه يدل على الجو الذي توحي به القصائد، وهو الجو الذي كان سائداً عموماً، على سورية ولبنان، بخاصة أن الشاعر كان في عام 1990 يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية بعد نيله شهادته الجامعية في الأدب العربي، وقضى جزءاً منها في منطقة البقاع اللبنانية. بعض قصائد هذا الديوان الأول تحمل اسم بعلبك وبيروت بصفتهما المكانين اللذين كتبت فيهما، وبعضها اسم حلب وحمص. وعلى رغم الخدمة العسكرية التي تخللت سنوات الشاعر تلك، فهو كتب قصائد حب محفوفة بالرغبة والشوق يخاطب بها الحبيبة، بعيداً من الهيام الرومنطيقي بل مخاطبة العاشق الذي يجعل من الحبيبة ذاتاً وموضوعاً في الحين نفسه.

لكن الحرب تحضر في الديوان، ولكن بعيداً من الخوف والرعب ومن الجبهة، كأن يتوجه في قصيدة “جندي” إلى الجندي الذي كانه قائلاً: “أيها الجندي/ تحت رايتك يلمع رأسك/ وسلاحك وحذاؤك”، ويتضح من القصيدة أن هذا الجندي يقف على الحاجز في إحدى الطرق، يوقف السيارات ويتأمل وجوه الركاب بلطافة، ساخراً من نفسه هو ذو “الأسمال الفضفاضة كعباءة البدو”. وفي قصيدة أخرى ساخرة، “ماركيزية” بحسب رواية “ليس للجنرال من يراسله”، يقول: “لم يتذمر الجنرال/ من وحدته/ لكنه حشا غليونه/ بالنياشين/ فتبخرت رائحة الحرب”. وكما يروي درويش لأصدقائه، كان يستحين الفرص دوماً، خلال خدمته العسكرية التي قضاها بعيداً من الجبهات، فيزور بيروت ومكتباتها، ويعطي في سوريا، دروساً في العربية، هاجراً البدلة والحذاء والبندقية.

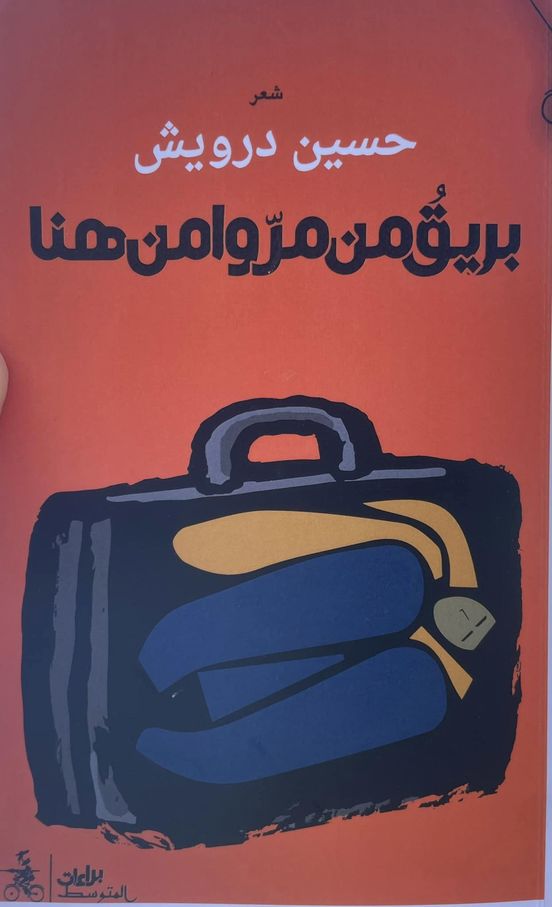

بريق العابرين

بعد الديوان الأول هذا أصدر حسين درويش ثلاثة دواوين: “خزانة الأهل” (2000)، “حديقة الغرباء” (2003)، و”شامة ليل” (2007)، أما ديوانه الرابع وعنوانه “بريق من مروا من هنا”، فصدر حديثاً عن منشورات “المتوسط”. ولعل عنوان الديوان يمثل خير مدخل إلى عالم الديوان نفسه وإلى قصائده التي تشكل مناخاً شعرياً متآلف العناصر، متراوحاً بين ماض وحاضر يجمعهما الحنين في مفهوميه، الوجداني والوجودي. فجملة “بريق من مروا من هنا”، تدل بوضوح على حال رثائية يرسخها “أولئك” الذين مروا أو عبروا من هنا، وهم أطياف من الماضي ما داموا قد مروا، وتحديداً من “هنا”، لكنّ ثمة “بريقاً” يتركونه وراءهم هو أشبه بـ”علامة” تضيء عبورهم وتستحيل أثراً بارقاً بصفته لحظة عابرة أيضاً من غير زوال. “هؤلاء” المارون تتضح طبيعتهم في قصائد الديوان التي يسكنونها عبر فعل العبور، الذي هو عبور الزمن نحو الأبد أو العدم أو الحضور الآخر.

ولعل مفردة “بريق” تتكرر بذاتها نحو ثماني مرات، في قصائد عدة، حاملة دلالة شعرية راسخة، فالبريق ليس مجرد لحظة برق أو سطوع ينتهي في الحين بحسب معناه الفيزيقي، بل هو هنا بريق ميتافيزيقي أو روحي ونفسي، لا يزول أثره وإن خبا أو اضمحل في ما بعد. أتذكر هنا ما قاله الفيلسوف نيتشه مخاطبا البريق: “آه أيها البريق الجديد، يا بريق العالم”، وكأن البريق الآيل إلى الانطفاء إنما يبشر بولادة عالم جديد. طبعاً لدى حسين درويش يغدو البريق هو ما يرسخ الذكرى، ذكرى ماض بعيد أو قريب، ذكرى أشخاص وأمكنة، ذكرى لحظات حب عبرت من غير أن تتلاشى. ولعله يشبه البريق الذي يتحدث عنه الشاعر الفرنسي كريستيان بوبان قائلاً: “كل حقيقة على الأرض، مثل مرآة محطمة وكل بريق فيها يعكس كل السماء”. في قصيدة “سارق البريق” يقول درويش: “أحد ما يقرأ/ قصيدتي في الليل/ يقتطف عبارة ناعمة/ يرسلها إلى حبيبته/ يضعها بين قوسين/ لتبدو مثل بريق/ يلمع خلف النافذة”. وفي القصيدة نفسها يستخدم البريق مرتين، مرة في كونه “بريق الرسائل” ومرة بوصفه “البريق” الذي يومض.

أما الذين يلمح الشاعر إلى مرورهم من خلال الاسم الموصول “من”، فهم أطياف من لحم ودم وذكرى، هم “أشخاص” الماضي الجميل الذي لم يمض ما دام الشاعر يسترجعه من عمق الذاكرة، حياً ونابضاً. هم “أصدقاء وحدتي” كما يعبر، هم “الأسماء التي تتساقط من الهاتف”، وقد “تركت خلفها صفير الزمن”. هم أيضاً رفاق مقاعد المدرسة و”كآبة الحقول”، “ندماء الجراح الوردية”، أولئك الذين تسمع النوافذ “حفيف ثيابهم” والذين “ترف بقايا أصواتهم إلى الشرفات”. هم الذين “يستلون أجمل الصور/ من ألبوماتهم القديمة”. إنها الصور القديمة مثل “أسماء سقطت سهواً في بئر الحقائب”. والحقائب في هذه الصورة المؤثرة، ليست سوى حقائب السفر الذي يستحيل منفى لا عودة منه. إنهم سكان الصور، الذين يلمح الشاعر عيونهم التي “أثقلتها المسافات”، ويقول: “أعرف صمتهم/ أدرك يأسهم/ أعقابُ سجائرهم تدلني على أوطانهم”. لا يتحدث الشاعر هنا عن أصدقاء ماضيه الذين غادروا إلى المنافي أو الأوطان البديلة بل يختصر مأساة المهاجرين جميعاً، أياً تكن هوياتهم، النازحين الذين خاضوا تجربة الرحيل نحو المجهول. وتبلغ مأساة الرحيل مبلغاً في قصيدة “البرية الزرقاء” التي تشف فيها لغة الشاعر وتلامس مستوى عالياً من الغنائية المجروحة والسلاسة الوجدانية العميقة: “أمر على أسمائهم/ كما تمر الخلجة على القلب/… أمر على صفحاتهم الزرقاء/ صورهم هنا وبين السطور أوسمتُهم/… أمر على شاسع مثواهم/… راحلون مثل غيمة بددتها الريح/ لا شيء على أجداثهم الصماء/ سوى بريقهم الأزرق/ بريق من مروا من هنا”.

جزيرة الماضي

يحضر الماضي في ديوان حسين درويش حضوراً قوياً، وكأنه المكان الوحيد الذي يستطيع الشاعر الهورب إليه، لا لينسى بؤس الحاضر أو يواجه تصحّر العمر فقط، بل في كونه النزهة الوحيدة التي يتيحها الشعر إلى عالم مضى لكن لا يغيب ولا يستكين أو يهدأ، أو النزهة إلى تلك “الجزيرة التي ترتسم أمامنا” كما قال الشاعر بول كلوديل. فالماضي يخبئ مصادفات على غرار ما يخبئ المستقبل من مفاجآت. يسترجع حسين درويش صوراً ومعالم من ماضيه، هذا الذي يخبئه في ذاته مثل كتاب قديم، فيحضر ألبوم العائلة والجيران الذين تركوا “أحواضهم تجف تحت الشمس”، والنوافذ والبيت، و”سلالم العمر” والأسماء المكتوبة في المفكرة مع أرقام الهواتف، ومقاعد المدرسة ولوحاتها… تحضر صور الأم والشقيقات، يحضر طيف المصور الأرمني ديكران، وهو من أشخاص الماضي في مدينة مثل حلب التي يقطنها الأرمن ويشكلون جزءاً من ثقافتها اليومية. ولعل المصور الأرمني ديكران الذي يسترجعه الشاعر، شخصية يعرفها أبناء الأحياء في حلب وبيروت وسواهما، المصور الذي يحمل آلته أو كاميراه القديمة على كتفه، بقاعدتها الخشبية وعلبتها السوداء… هذه الكاميرا هي من ذكريات الماضي الفريد في المدن السورية واللبنانية التي يعيش فيها الأرمن. والذكريات التي يعيد الشاعر النظر فيها هي مثيل “النهر الهادر من ماضينا”، كما يقول، ولعلها ما يسمها بورخيس وجوه الزمن “التي تعبر مثل الماء”

يكتب حسين درويش أيضاً قصائد حب، يختلط فيها الماضي والحاضر، فتزول التخوم بين الذكريات والحياة نفسها، خصوصاً أن المرأة قادرة في لحظات الحب والوجد، أن ترفأ حركة الزمن، إذا ما عصفت به الأنواء. والحب لدى الشاعر يتوزع بين نزعات عدة، فيكون تارة مترعاً بالحنين والشوق وربما الألم، كأن يقول: “أنا الصرخة العمياء في ليلك/ ليلك الطويل”، ويبدو تارة أخرى رعوياً يفيض بروح المكان الذي هو هنا، الطبيعة بروحها وناسها: “عندما يبللك الدمع/ أرى في مآقيك:/ منشدي القصائد/ رسامي القلوب/ العشّابين بمناجلهم/ الرعاة بقطعانهم…”، أو: “بحر دمعك يفيض كل ليلة/ أراه/ أسمعه/ وأتلمس حصاه”. ولا يغيب الحب الرغائبي، فإذا “اليد” تحضر، اليد المترعة بالحنين التي “تجوس بين الخصلات/ خصلاتك/… أمد أناملي لأضلل السأم عن هضابك/ أو لأرعى نجومك الصاهلة فوق أعشابي”. ويقول في قصيدة أخرى: “أشم رائحة لهفتك/ أمام الباب”.

قد يكون حسين درويش واحداً من الشعراء الذين يكتبون بهدوء وتروّ، فلا يستفيضون ولا يتعجلون، بل يدعون الشعر يأتيهم مثل السارق ويخطفهم. يغيبون ثم يجدون أنفسهم وقد نادتهم القصيدة فيكتبون ما يجب أن يكتب، بصدق وسلاسة ومراس. وكم علمنا مثل هؤلاء الشعراء أن الانقطاع عن النشر لا يعني الانقطاع عن الكتابة، بل يعني الاختمار في الخابية، خابية الشعر ممزوجاً برحيق الزمن.